|

|

|

|

|

|

|

|

Nel

suo Figlio, Gesù buon Pastore, il Padre ha

aperto nella Chiesa, attraverso il Beato Giacomo

Alberione, un nuovo cammino di santità.

La santità

di Dio, che non è

altro che la sua bontà e

la sua bellezza, è

stata resa

visibile in Cristo

buon Pastore: kalōs,

il Pastore Bello. |

|

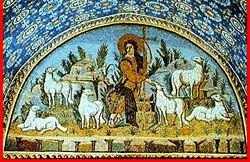

Buon

Pastore,

Mausoleo di

Galla

Placidia,

Ravenna |

|

|

Per ogni

cristiano, il cammino di santità inizia con il

Battesimo. Tutti siamo chiamati a vivere in santità la

fede, la speranza, la carità.

Per noi,

Pastorelle, non è solo una vocazione alla

santità personale; ma siamo anche chiamate a prenderci cura della santità

del popolo di Dio

nel

ministero di cura pastorale. La nostra è una vocazione

ad essere

madri e sorelle nello Spirito a

servizio della santità della Chiesa mediante la

configurazione a Cristo Pastore, per risvegliare nell'umanità di

oggi il gusto di Dio.

Supplichiamo nella

preghiera il dono della

santità pastorale:

italiano

english

português

español |

|

|

Lasciamoci interpellare

da alcuni testimoni

di santità vissuta nel

ministero di cura

pastorale.

|

|

I Padri della Chiesa |

|

Sant'Ambrogio di

Milano

Pastore e Padre della Chiesa

Si ricorda il 7

dicembre |

|

|

|

|

Ambrogio, membro di

due importanti

famiglie senatorie

romane che erano

divenute cristiane,

la famiglia degli

Aurelii, da

parte materna, la

famiglia dei

Simmaci, da

parte paterna,

nacque intorno al

339

a Treviri, nella

Gallia, dove il

padre era prefetto

del pretorio. Fu

destinato alla

carriera

amministrativa sulle

orme del padre e per

questo frequentò le

migliori scuole di

Roma, partecipando

poi alla vita

pubblica della città

e ricevendo

un'educazione

classica, in

diritto,

letteratura

e

retorica. |

|

Dopo cinque anni di

magistratura a

Sirmio, nel

370

fu governatore della

Liguria, poi

dell’Emilia, e

infine, giunse a

Milano come

governatore

dell’Italia

settentrionale, dove

divenne una figura

di rilievo alla

corte

dell'imperatore

Valentiniano I. La

sua abilità di

funzionario nel

dirimere

pacificamente i

forti contrasti con

gli ariani gli valse

un largo

apprezzamento da

parte della

popolazione.

Erano passati una

cinquantina d’anni

dall’editto di

Costantino e la

Chiesa era andata

crescendo,

consolidandosi e

organizzandosi e,

nello stesso tempo,

risentiva delle

prime eresie

cristologiche e

delle lotte tra

ariani e ortodossi,

cioè coloro che

aderivano pienamente

ai Concili che

avevano sancito i

primi dogmi della

fede cristiana e

coloro che vi si

opponevano. |

|

|

|

Nel 374,

alla

morte

del

vescovo

ariano

Aussenzio,

Ambrogio

fu

acclamato

dal

popolo

vescovo

di

Milano,

al grido

"Ambrogio

vescovo!",

ma era

solo un

catecumeno.

Egli

inizialmente

rifiutò

decisamente

l'incarico,

non

essendo

preparato:

non

aveva

ancora

ricevuto

il

battesimo

né aveva

affrontato

studi di

teologia.

Dopo la

conferma

della

carica

da parte

dell'imperatore

Flavio

Valentiniano,

nel giro

di pochi

giorni

Ambrogio

fu

battezzato

e

ordinato

vescovo.

Culturalmente

molto

preparato,

ma

altrettanto

sfornito

nell’approccio

alle

Scritture,

il nuovo

vescovo

si mise

a

studiarle

alacremente.

In

questo

modo

Ambrogio

trasferì

nell’ambiente

latino

la

meditazione

delle

Scritture

avviata

da

Origene,

iniziando

in

Occidente

la

pratica

della

lectio

divina.

Il

metodo

della

lectio

giunse a

guidare

tutta la

predicazione

e gli

scritti

di

Ambrogio,

che

scaturivano

abbondantemente

dall’ascolto

orante

della

Parola

di Dio.

Il

vescovo

adottò

uno

stile di

vita

ascetico,

elargì i

suoi

beni ai

poveri,

donando

loro i

suoi

possedimenti

terrieri,

eccetto

il

necessario

per la

sorella

Marcellina,

che si

consacrò

a Cristo

nell’Ordine

delle

vergini

e per la

quale

Ambrogio

scrisse

il suo

celebre

trattato

sulla

verginità

cristiana.

Uomo di

|

grande carità, tenne

la sua porta sempre

aperta, prodigandosi

senza tregua per il

bene delle persone

affidate alle sue

cure.

La sua sapienza ed

il suo prestigio

furono determinanti

per la conversione

di Agostino, spirito

inquieto e acuto,

che nel 386 era

venuto a Milano per

insegnare retorica,

ed era alla ricerca

della verità.

Cercava, ma non era

in grado di trovare,

perché non si era

ancora reso conto

che, invece, era Dio

a cercare lui.

A muovere il

cuore del giovane

retore africano e a

spingerlo alla

conversione, furono

le belle omelie di

Ambrogio, ma

sopratutto la

testimonianza della

sua vita e della sua

Chiesa di Milano,

profondamente unita

al suo vescovo, che

pregava e cantava, e

i cui inni

affascinarono il

cuore di Agostino.

Nella notte di

Pasqua del 387

Agostino ricevette

da lui il battesimo.

La Chiesa guidata da

Ambrogio fu capace

di resistere alle

prepotenze

dell’imperatore e di

sua madre, che nei

primi giorni del 386

erano tornati a

pretendere la

requisizione di un

edificio di culto

per le cerimonie

degli ariani.

Nell’edificio che

doveva essere

requisito – racconta

Agostino –«il

popolo devoto

vegliava, pronto a

morire con il

proprio Vescovo.

Anche noi, pur

ancora

spiritualmente

tiepidi, eravamo

partecipi

dell’animazione di

tutto il popolo»

[1]. |

|

|

|

|

Successivamente

Ambrogio fece

costruire delle

basiliche

ai quattro lati

della città, quasi a

formare un quadrato

protettivo,

probabilmente

pensando alla forma

di una croce. Esse

corrispondono

all'attuale basilica

di san Nazaro, sul

decumano,

presso la Porta

Romana; dalla parte

opposta la basilica

di

san

Simpliciano; a

Sud-Ovest la

Basilica Martyrum

per accogliere i

corpi dei santi

Gervasio e Protasio.

Fu lo stesso

Ambrogio a rinvenire

tali reliquie in

onore dei quali fu

costruita la

basilica, nella

quale sarà sepolto

lo stesso Ambrogio,

e che in seguito

sarà chiamata,

appunto, basilica di

sant’Ambrogio; e

infine la basilica

di san Dionigi.

Ambrogio, vescovo di

Milano, che era la

città di residenza

della corte

imperiale, esercitò

un'influenza

importante nella

vita sociale e

politica

dell'impero. In

particolare proprio

perché l'imperatore,

a cominciare da

Costantino,

manteneva una certa

autorità all'interno

della Chiesa,

Ambrogio ne prese le

distanze conservando

le sue prerogative

ecclesiali, sino a

prendersi cura della

stessa vita

cristiana

dell’imperatore

Teodosio.

Infatti nel 390 lo

richiamò severamente

perchè aveva

ordinato un massacro

tra la popolazione

di Tessalonica, rea

di aver linciato il

capo del presidio

romano della città.

In tre ore di

massacro erano state

assassinate migliaia

di persone. Ambrogio

impose

all'imperatore una

"penitenza

pubblica", cioè

l'esclusione dalla

partecipazione alla

liturgia. Teodosio

si piegò alla

fermezza di Ambrogio

e accettò la

penitenza

impostagli. Solo nel

Natale

successivo venne

assolto e riammesso

ai sacramenti. |

|

|

|

Ambrogio

scrisse

opere di

morale

e

teologia

e

combatté

a fondo

sia l'arianesimo

che il

paganesimo.

Egli

maturò

in pochi

anni uno

straordinario

sensus

fidei,

che

influì

notevolmente

nella

cultura

del suo

tempo.

Scrisse

inoltre

molti

inni per

la

preghiera,

compiendo

fondamentali

riforme

nella

liturgia

e nel

canto

sacro,

introducendo

molti

elementi

tratti

dalle

liturgie

orientali.

La sua

liturgia

fu

mantenuta

nella

diocesi

di

Milano

dai

successori

e

riconosciuta

come

rito

ambrosiano,

tutt’ora

in uso.

Si

adoperò

molto

per

rigenerare

la

spiritualità

e la

preparazione

teologica

del

clero e

per

proporre

esperienze

testimoniali

forti al

popolo

cristiano.

Promosse

e

sostenne

la

verginità

consacrata,

rinnovando

così la

dimensione

escatologica,

che dopo

l’epoca

dei

martiri,

cominciava

ad

affievolirsi.

Pronunciò

parole

severe

contro

l’usura

e l’uso

egoistico

dei beni

della

terra,

con la

sua

parresia

evangelica

si

oppose a

imperatori

e

potenti

del suo

tempo,

che

erano

caduti

in

|

errori

morali e

dottrinali,

senza

mai

dimenticare

di

annunciare

la

misericordia

di Dio

verso

gli

erranti.

Nel

trattato

sulla

penitenza,

è molto

bello

cogliere

come il

santo

vescovo

si

riconosce

solidale

con i

peccatori:

“Signore,

non

permettere

che si

perda,

ora che

è

vescovo,

colui

che

quand’era

perduto,

hai

chiamato

all’episcopato,

e

concedimi

anzitutto

di

essere

capace

di

condividere

con

intima

partecipazione

il

dolore

dei

peccatori.

Anzi,

ogni

volta

che si

tratta

del

peccato

di uno

che è

caduto,

concedimi

di

provarne

compassione

e di non

rimbrottarlo

altezzosamente,

ma di

gemere e

piangere,

così

che,

mentre

piango

su un

altro,

io

pianga

su me

stesso”

[2].

Fu un

pastore

fedele a

Cristo e

al suo

gregge,

che

guidò

con

sapienza

e

coraggio

nella

maturazione

della

fede e

nella

piena

adesione

al

Vangelo.

Si

consumò

interamente

nell’esercizio

del

ministero

pastorale,

e morì

quando

ancora

non

aveva

sessant’anni. |

|

|

|

|

“Il santo Vescovo

Ambrogio morì a

Milano nella notte

fra il 3 e il 4

aprile del 397. Era

l’alba del Sabato

santo. Il giorno

prima, verso le

cinque del

pomeriggio, si era

messo a pregare,

disteso sul letto,

con le braccia

aperte in forma di

croce. Partecipava

così, nel solenne

Triduo pasquale,

alla morte e alla

risurrezione del

Signore. «Noi

vedevamo muoversi le

sue labbra», attesta

Paolino, il diacono

fedele che su invito

di Agostino ne

scrisse la Vita, «ma

non udivamo la sua

voce». A un tratto,

la situazione parve

precipitare.

Onorato, Vescovo di

Vercelli, che si

trovava ad assistere

Ambrogio e dormiva

al piano superiore,

venne svegliato da

una voce che gli

ripeteva: «Alzati,

presto! Ambrogio sta

per morire...».

Onorato scese in

fretta – prosegue

Paolino – «e porse

al santo vescovo il

Corpo del Signore.

Appena lo prese e

deglutì, Ambrogio

rese lo spirito,

portando con sé il

buon viatico. Così

la sua anima,

rifocillata dalla

virtù di quel cibo,

gode ora della

compagnia degli

angeli» (Vita 47).

In quel Venerdì

santo del 397 le

braccia spalancate

di Ambrogio morente

esprimevano la sua

mistica

partecipazione alla

morte e alla

risurrezione del

Signore. Era questa

la sua ultima

catechesi: nel

silenzio delle

parole, egli parlava

ancora con la

testimonianza della

vita”

[3].

L'eredità di

Ambrogio è delineata

principalmente a

partire dalla sua

attività pastorale:

la predicazione

della

Parola di Dio

coniugata alla

teologia,

l'attenzione ai

problemi della

giustizia sociale,

l'accoglienza verso

le persone

provenienti da

popoli lontani, la

denuncia degli

errori nella vita

civile e politica.

Una tradizione che

lungo i secoli è

stata custodita

dalla Chiesa intera

e specialmente da

quella ambrosiana.

Le omelie e i

pronunciamenti del

suo vescovo, anche

oggi, soprattutto in

occasione della

festa di s.

Ambrogio, sono

tenuti in grande

considerazione

dall’opinione

pubblica.

“Come l’apostolo

Giovanni, il Vescovo

Ambrogio – che mai

si stancava di

ripetere: «Omnia

Christus est nobis!

– Cristo è tutto per

noi!» – rimane un

autentico testimone

del Signore. Con le

sue stesse parole,

piene d’amore per

Gesù, concludiamo

così la nostra

catechesi: «Omnia

Christus est nobis!

Se vuoi curare una

ferita, Egli è il

medico; se sei

riarso dalla febbre,

Egli è la fonte; se

sei oppresso

dall’iniquità, Egli

è la giustizia; se

hai bisogno di

aiuto, Egli è la

forza; se temi la

morte, Egli è la

vita; se desideri il

cielo, Egli è la

via; se sei nelle

tenebre, Egli è la

luce ... Gustate e

vedete come è buono

il Signore: beato è

l’uomo che spera in

Lui!» (La verginità

16,99)”

[4].

Ambrogio di Milano,

santo vescovo e

padre della Chiesa,

rimane un punto di

riferimento per

chiunque sia

chiamato a prendersi

cura della vita in

Cristo e ad

annunciare il

Vangelo a coloro che

cercano la verità e

la giustizia ma non

riescono a trovarla

perché non sanno che

quel desiderio è

posto nei loro cuori

da Dio stesso. A lui

possiamo fare

riferimento anche

per ritrovare quel

respiro ecclesiale a

due polmoni, quello

dell’Oriente e

dell’Occidente

cristiano, che

Giovanni Paolo II ha

desiderato e

promosso per

l’intera Chiesa, in

tutto il suo

pontificato.

|

|

A cura di sr

Giuseppina

Alberghina sjbp |

|

|

|

Note

[1]

Agostino di Ippona,

Confessioni,

9, 7.

[2]

S.

Ambrogio, Sulla

penitenza, 2,

73.78.

[3]

Benedetto XVI,

Udienza generale del

24 ottobre 2007.

[4]

Benedetto XVI, idem. |

| |

| |

|

Testimoni della

santità pastorale |

|

Sr Cecilia Domenica Sciarrone:

il cuore ardente e le

mani operose

di una autentica

missionaria |

|

|

|

Domenica è una bella

ragazza calabrese di

21 anni quando

chiede di entrare

nella Congregazione

delle Suore di Gesù

buon Pastore,

Pastorelle, un nuovo

gruppo di Religiose

della Famiglia

Paolina, che aveva

solo 4 anni di vita.

Infatti il 22

settembre del 1942,

Domenica si unisce

al piccolo gruppo di

suore che, a Genzano

di Roma, comincia ad

avere una sua

consistenza e si sta

sviluppando

rapidamente.

La giovane arriva

munita della

presentazione del

suo parroco, don

Gaetano Cotroneo,

che testimonia la

solidità della sua

vocazione religiosa.

È cresciuta in una

famiglia cristiana

di buon livello

sociale, che si

distingue nel paese

per una certa

agiatezza e per la

frequenza assidua

alla vita

parrocchiale. Papà

Santo e mamma

Eleonora Pratticò

hanno avuto sei

figli: un maschio,

che diventerà

magistrato e cinque

femmine, di cui due

religiose, una

Pastorella, la

nostra sr Cecilia, e

una Salesiana, sr

Caterina. |

|

|

|

|

Domenica

nasce a

Campo

Calabro,

in

provincia

di

Reggio

Calabria,

il 23

novembre

1920 e

viene

battezzata

nella

Chiesa

parrocchiale,

dedicata

a Santa

Maria

Maddalena,

l’8

dicembre

successivo,

festa

dell’Immacolata,

come

attesta

la fede

di

battesimo.

Quando

Domenica

entra in

Congregazione,

sono gli

anni

burrascosi

della

seconda

guerra

mondiale

e il

piccolo

gregge

di

Pastorelle

fa del

suo

meglio

per

affrontarne

i disagi

e le

privazioni

e per

aiutare

la gente

intorno.

|

|

|

|

|

Il tempo

di

guerra

coincide

con

quello

della

sua

prima

formazione

e,

insieme

alle

suore,

vive il

pellegrinaggio

da una

comunità

all’altra,

alla

ricerca

di un

luogo

più

sicuro.

Alla

fine del

1942 è a

Valdicastello

in

provincia

di Lucca

e

successivamente

a Farra

d’Alpago,

nel

bellunese.

Tempi

difficili

ma di

grandi

slanci

generosi

in cui

vivere

la

sequela

del

Signore

con

radicalità

evangelica.

Soltanto

alla

fine

della

guerra,

quando

la pace

va

consolidandosi,

Domenica

compie

il

noviziato

a

Genzano

ed

emette

la sua

prima

professione

il 6

gennaio

1948,

prendendo

il nome

di

Cecilia,

la

martire

romana

che

aveva

versato

il suo

sangue

per

Cristo,

rendendo

una

testimonianza

gioiosa

e

coraggiosa

della

sua

fede. Sr

Cecilia

cerca

sempre

di far

onore

alla

martire

di cui

porta il

nome e

sin

dagli

inizi

della

sua vita

religiosa

è

“animata

da

grande

spirito

di fede

e di

carità,

contenta,

generosa

con

tutte,

premurosa

nell’aiutare,

specialmente

in

sartoria,

ma

ovunque

fosse

richiesta,

senza

far

pesare a

nessuno

quello

che

faceva”,

come

testimonia

una

sorella. |

|

|

|

Dopo la professione la troviamo a S. Pietro alle Acque, in Umbria, che in quegli anni è la casa principale dell’Istituto, dove si svolge anche la prima parte della formazione iniziale. Sr Cecilia, tra le sue tante qualità umane e spirituali, sa cucire e ricamare con finezza e pratica tante altre arti femminili, che trasmette alle giovani con entusiasmo. Nel 1951 le è affidato il compito di superiora nella comunità di Polinago, una bella località dell’Appennino modenese, dove d’inverno non manca mai la neve, e nel 1953 viene chiamata ad animare la comunità di Medolla, nella bassa pianura modenese, a servizio di una parrocchia piena di vita. |

E proprio a Medolla, dove sta per iniziare il suo apostolato, la raggiunge la chiamata missionaria: in Brasile dove la Congregazione sta mettendo le prime radici e tante giovani chiedono di entrare. C’è proprio bisogno di una sorella come sr Cecilia per dare una mano nel fervore della crescita, in cui bisogna provvedere a tante cose, non ultime quella di avere una casa dove accogliere le giovani. “Appena messo piede sul suolo brasiliano, dopo due giorni dal suo arrivo mi accompagnò per un giro di beneficenza a Rio de Janeiro, per sovvenire alle necessità della casa di Terceira Légua di Caxias do Sul, dove c’era già un bel gruppo di aspiranti”, testimonia la sorella di prima. |

|

| |

|

|

Sr Cecilia si

inserisce nella

comunità formativa

di

Terceira Légua

e le sorelle stanno

volentieri in sua

compagnia. È

semplice e

spontanea, nel suo

modo di esprimersi

non fa mancare una

nota di allegria, ma

sa anche accettare i

suoi limiti e

riconoscere

sinceramente quando

sbaglia. Nel 1959 fa

parte della comunità

di Avenida san

Leopoldo, sempre a

Caxias do Sul, che

nel 1956 era

divenuta la casa

principale

dell’Istituto e casa

di formazione.

Dopo uno dei suoi

viaggi missionari in

nave, scrive al

Primo Maestro

raccontando come

trascorre le

giornate durante la

lunga traversata,

pregando molto ed

anche dedicandosi ai

bambini che

viaggiano con le

loro famiglie. Tra

l’altro scrive: “Si

lodava Dio sopra la

immensità delle

acque. Ho sofferto

il distacco dai

familiari e

consorelle, ma nel

mio cuore vibrava

tanta gioia e

intimità con Gesù,

nei lunghi colloqui

davanti a quel

piccolo Ciborio;

rinnovando ad ogni

istante l’offerta

che lei sa… per

riparare i tanti e

tanti peccati che si

commettono”.

Nel 1963 ritorna in

Italia e sosta per

poco più di un anno

nella comunità di

Saliceto Panaro,

dove si dedica alla

pastorale familiare.

Riparte per il

Brasile e si

inserisce nella

comunità di

Jabaquara, a San

Paolo, dove la

Congregazione ha già

una grande comunità

e una prima scuola,

destinata a

diventare un

prestigioso Istituto

educativo:

l’Istituto Divina

Pastora. Qui sr

Cecilia, come

sempre, sta bene

insieme alle giovani

e contribuisce con

la sua laboriosità a

provvedere alle

mille necessità

quotidiane. Vi

rimane sino al 1969,

quando viene

nominata superiora

della comunità di

Terceira Légua, dove

aveva iniziato la

sua avventura

missionaria.

Successivamente la

troviamo superiora

nella comunità di

Fagundes Varela, che

era stata aperta nel

1954.

Qui rimane sino al

suo rientro

definitivo in Italia

nel 1971. |

|

|

|

Seconda parte

Nella prima parte

abbiamo descritto la

vocazione e la vita

religiosa di sr

Cecilia Domenica

Sciarrone, compresa

la sua bella

esperienza

missionaria in

Brasile, che

conclude nel 1971,

anno in cui viene

richiamata in

Italia.

Al rientro dal

Brasile, dopo una

sosta ad Albano,

dedicata allo studio

per conseguire il

diploma di maestra

di scuola materna,

sr Cecilia viene

chiamata a far parte

della comunità di

Borgo Milano, a

Verona, dove

nell’anno scolastico

1972/73 svolge il

tirocinio nella

scuola materna.

Sente molto la gioia

dell’apostolato e si

prodiga con

generosità là dove

vede un bisogno. È

fedelissima nella

cura della sua vita

spirituale e

difficilmente

tralascia la

preghiera. Si

prepara con passione

all’apostolato,

specialmente per il

catechismo, che ama

molto e che fa con

gusto, senza

smettere di

partecipare ai corsi

di aggiornamento. Si

dedica anche alle

visite agli ammalati

della parrocchia ed

entra a far parte

dell’Unitalsi[1],

proprio per poter

svolgere meglio il

suo compito di

consolazione e di

aiuto spirituale

verso chi soffre.

|

|

|

|

Sr

Cecilia

ha

spesso

delle

battute

umoristiche

che

rendono

piacevole

la sua

compagnia,

con la

sua

semplicità

disarmante

unita a

una

grande

precisione

in tutto

quello

che fa,

offre un

bell’esempio

di

disponibilità

e

responsabilità.

È

affettuosa

e

sincera,

sempre

pronta a

collaborare

alle

necessità

del

momento,

dimostrando

un

grande

amore

verso la

Congregazione.

La sua

profonda

fede e

la piena

fiducia

nel

Primo

Maestro

e nei

superiori

la

rendono

docile

all’obbedienza

e

zelante

nell’apostolato,

che sa

compiere

solo per

il

Signore

e non

per

farsi

notare.

Sr

Cecilia

parla e

ascolta

volentieri

le cose

di Dio,

alimenta

il suo

colloquio

interiore

con il

Signore,

per

conoscerlo

e amarlo

sempre

di più.

|

La sua

salute

non è

delle

migliori

e

nell’estate

del

1975,

durante

la

visita

in

famiglia

approfitta

per un

periodo

di

riposo,

godendo

anche il

suo

bellissimo

mare

calabrese.

In

agosto,

al

ritorno

in

comunità,

si

manifestano

in lei i

primi

sintomi

di un

male che

non si

riesce a

diagnosticare

con

facilità.

Accusa

spossatezza

e forti

dolori

alla

testa.

Il

medico

le

consiglia

una cura

ricostituente,

che non

sortisce

però i

risultati

sperati.

Col

passare

delle

settimane

la sua

salute

tende a

peggiorare

e sr

Cecilia

manifesta

momenti

passeggeri

di

perdita

della

memoria

e, a

volte,

il suo

comportamento

sembra

segnato

da un

certo

disorientamento.

|

|

|

|

|

Questa situazione

non le consente di

continuare a

svolgere il suo

apostolato e lascia

la comunità di Borgo

Milano, la gente

della parrocchia,

specialmente gli

ammalati, che le

vogliono molto bene,

le augurano una

pronta guarigione e

un felice ritorno.

Così verso la fine

dell’anno, sr

Cecilia si reca in

Casa Madre ad

Albano, e il suo

stato di salute

consiglia il

ricovero nella

Clinica Regina

Apostolorum dove

subisce un

intervento di

colecistotomia. Si

riprende a fatica e

durante la lunga

convalescenza si

notano segni

evidenti di

peggioramento e di

affaticamento

mentale. Subito dopo

la Pasqua del 1976

si decide un

ricovero immediato

in una clinica

specializzata di

Roma, dove rimane

però solo un giorno,

per la difficoltà di

diagnosticare il

male. Perciò il 24

aprile viene

trasferita

all’ospedale San

Camillo dove rimane

sino al 22 giugno.

Prima di partire da

Albano per il

ricovero a Roma, una

sorella la conforta,

ricordandole una

frase del Primo

Maestro: “Il

letto di una suora

malata è come un

altare”. In

quell’istante il suo

volto sembra

trasfigurarsi e

dolcemente risponde

alla sorella:

“Che cose belle mi

stai dicendo!”.

In questa frase c’è

tutta suor Cecilia,

la sua

determinazione a

voler essere una

religiosa in tutto,

sino all’offerta

della vita insieme a

Gesù buon Pastore. |

|

|

|

All’ospedale

le viene

diagnosticato

un

tumore

al

cervello,

forse in

stato

ormai

avanzato,

ma si

tenta

ugualmente

un

intervento

chirurgico

allo

scopo di

circoscrivere

il male,

tuttavia

l’obiettivo

non

viene

raggiunto

e le sue

condizioni

peggiorano

notevolmente.

Vedendo

la

situazione

molto

grave i

medici

consigliano

di

trasferirla

all’ospedale

di

Albano

Laziale,

per

poter

essere

assistita

più

agevolmente

dalle

consorelle,

che si

alternano

giorno e

notte al

suo

capezzale,

con

grande

amore e

dedizione.

Il

giorno

dei

santi

Apostoli

Pietro e

Paolo,

giorno

di

grande

festa

per la |

Congregazione,

la

superiora

generale,

in

partenza

per il

Brasile,

si reca

da sr

Cecilia

per

salutarla

e

chiedere

la

collaborazione

della

sua

preghiera

e della

sua

offerta.

Sr

Cecilia

non può

parlare

ma

manifesta

con

l’espressione

del

volto e

soprattutto

con gli

occhi la

sua

gioia e

la sua

partecipazione

al

viaggio,

con

l’offerta

delle

sue

sofferenze.

Nonostante

fosse

paralizzata,

al

momento

di

pregare

il Padre

nostro,

si

ricompone

in

atteggiamento

di

preghiera,

quella

preghiera

del

cuore

che il

Signore

accoglie

nel

segreto

del Suo

mistero. |

|

|

|

|

La situazione di

salute si aggrava

ulteriormente e Sr

Caterina, la sorella

salesiana, le rimane

vicina negli ultimi

giorni insieme alle

Pastorelle che non

la lasciano sola

nemmeno un istante.

All’alba del 13

luglio del 1976,

alle ore 3.40, sr

Cecilia consegna al

Padre la sua

esistenza terrena ed

entra nella Vita che

non ha fine.

Una vita breve

quella di sr

Cecilia, che solo

nel novembre

successivo avrebbe

compiuto 56 anni.

Breve ma intensa

nella fede e nella

dedizione a Gesù

buon Pastore,

nell’amore alla

vocazione di

Pastorella e nella

cura del popolo di

Dio. Il suo cuore

ardente si è

purificato al

crogiuolo di una

sofferenza profonda

e difficile da

comprendere, ma che

il Padre Celeste ha

accolto nella

silenziosa offerta

di un atto d’amore

purissimo, che solo

Lui ha potuto

conoscere

nell’intensità e

nella gratuità. Le

sue mani ormai unite

a quelle di Cristo

Crocifisso e

glorioso, certamente

continuano ad essere

operose

nell’abbondanza

della benedizione e

dell’intercessione,

alla presenza

beatificante della

Santa Trinità.

|

|

|

|

A cura di sr Giuseppina

Alberghina sjbp |

|

|

|

|

Note

[1]

U.N.I.T.A.L.S.I. (UNITALSI)

– Unione Nazionale

Italiana Trasporto

Ammalati a Lourdes e

Santuari

Internazionali. |

|

|

|

Archivio |

|

|

|

|

|

|

|