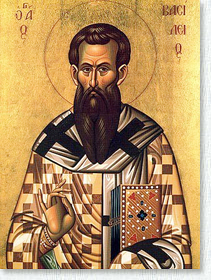

San Basilio di Cesarea

Padre della Chiesa, monaco e pastore

Si ricorda il 2 gennaio

San Basilio di Cesarea, il grande Padre della Chiesa, del gruppo dei Padri cosiddetti Cappadoci [1], ci è particolarmente caro per molti motivi. E’ un Vescovo che viene dal monachesimo, a cui si devono le prime Regole vere e proprie della vita fraterna in comunità. La sua sensibilità e sapienza pastorale provengono dalla profonda esperienza spirituale, di cui è un indiscusso maestro sia in Oriente che in Occidente.

San Basilio, come teologo e pastore, è una fonte di ispirazione per la missione pastorale della Chiesa, perché proprio a lui è attribuita l’espressione che unisce il termine cura a quello di anima. Infatti: “L’espressione congiunta «cura dell’anima» si afferma, come concetto, negli scritti di Basilio e tutto indica che essa nasce dall’attività e dalla riflessione di questo vescovo, si deve a lui la sua nascita [2]. Egli avvicina la cura dell’anima all’ufficio episcopale in relazione ai fedeli. Le espressioni «cura dell’anima» e «cura d’anime» si riferiscono per lui, anche all’attività di alcuni fratelli nelle comunità religiose che si dedicano alla «cura d’anime» [3].

Inoltre san Gregorio Nazianzeno, che stabilì con Basilio una relazione spirituale di profonda amicizia, nei suoi scritti, ha reso ufficiale l’espressione “cura d’anime” legata all’ufficio episcopale: ”Gregorio Nazianzeno utilizza l’espressione come legata all’ufficio episcopale ed aiuta così a «rendere ufficiale» l’espressione «cura d’anime» [4]. Senza tralasciare la necessità di altri studi, sembra che in questi autori, almeno nella lingua greca, la «cura d’anime» venga intesa come ufficio episcopale” [5].

Alberione, in Abundantes Divitiae racconta che da giovane sacerdote, si dedicò a una più profonda conoscenza di santi Padri e Fondatori, a partire da San Basilio: “In quel periodo prese più intima conoscenza di San Basilio, San Benedetto, …” [6].

Basilio nacque a Cesarea di Cappadocia verso il 330, da una famiglia di profonda tradizione cristiana, una vera e propria famiglia di santi e di testimoni della fede: per prima la nonna Macrina [7], poi la sorella Macrina la giovane, il fratello Gregorio divenuto vescovo di Nissa, un altro fratello, Pietro, che fu vescovo di Sebaste.

Basilio studiò a Cesarea, Costantinopoli e Atene, dove incontrò poeti e filosofi, storici e retori. Alla fine degli studi nel 355, fece un lungo viaggio per conoscere la vita monastica in Siria, Palestina, Egitto e Mesopotamia.

Insoddisfatto dei suoi successi mondani, e accortosi di aver sciupato molto tempo nelle vanità, egli stesso confessa: «Un giorno, come svegliandomi da un sonno profondo, mi rivolsi alla mirabile luce della verità del Vangelo..., e piansi sulla mia miserabile vita» (cfr Ep. 223,2). Attirato da Cristo, cominciò a guardare verso di Lui e ad ascoltare Lui solo (cfr Regole morali 80,1).

Ricevuto il Battesimo, Basilio si sentì chiamato a un radicalismo evangelico che emerge in ogni pagina dei suoi scritti. Si ritirò nella solitudine di Annesi, dove fu raggiunto poco dopo da Gregorio di Nazianzo e da altri discepoli. Con determinazione si dedicò alla vita monastica nella preghiera, nella meditazione delle Sacre Scritture e degli scritti dei Padri della Chiesa, specialmente di Origene, unendo allo studio il lavoro manuale e l’esercizio della carità (cfr Epp. 2 e 22), seguendo anche l’esempio della sorella, santa Macrina, che già viveva nell’ascetismo monastico.

Fu ordinato sacerdote, e istruito da Dio attraverso la via maestra delle Scritture, Basilio radunò intorno a sé un numero sempre maggiore di compagni animati dal suo stesso e unico desiderio: adempiere il comandamento nuovo dell’amore. I giovani che si presentavano al suo monastero per seguire la vita monastica, chiedevano di farne parte dicendo: “Sono venuto per la carità”. Nel 370, fu eletto Vescovo di Cesarea di Cappadocia, nell’attuale Turchia.

Come pastore spese tutte le sue forze per porsi al servizio della Parola di Dio, che spezzava al popolo affidato alle sue cure pastorali, opponendosi a tutti coloro che offrivano interpretazioni riduttive dell’Evangelo e promuovendo l’esercizio della carità soprattutto nei confronti dei deboli e dei poveri.

Benedetto XVI, nelle sue catechesi del mercoledì ne ha tracciato un ritratto affascinante:

|

“Mediante la predicazione e gli scritti svolse un’intensa attività pastorale, teologica e letteraria. Con saggio equilibrio seppe unire insieme il servizio alle anime e la dedizione alla preghiera e alla meditazione nella solitudine. Avvalendosi della sua personale esperienza, favorì la fondazione di molte «fraternità» o comunità di cristiani consacrati a Dio, che visitava frequentemente (cfr Gregorio Nazianzeno, Discorso 43,29 in lode di Basilio). Con gli scritti, molti dei quali sono giunti fino a noi, li esortava a vivere e a progredire nella perfezione (cfr Regole brevi, Proemio). Alle sue opere hanno attinto anche vari legislatori del monachesimo antico, tra cui san Benedetto, che considerava Basilio come il suo maestro (cfr Regola 73,5). In realtà, san Basilio ha creato un monachesimo molto particolare: non chiuso alla comunità della Chiesa locale, ma ad essa aperto. I suoi monaci facevano parte della Chiesa locale, ne erano il nucleo animatore che, precedendo gli altri fedeli nella sequela di Cristo e non solo nella fede, mostrava la ferma adesione a Lui – l’amore per Lui – soprattutto in opere di carità. Questi monaci, che avevano scuole ed ospedali, erano al servizio dei poveri ed hanno così mostrato la vita cristiana nella sua completezza. (…) Come Vescovo e Pastore della sua vasta Diocesi, Basilio si preoccupò costantemente delle difficili condizioni materiali in cui vivevano i fedeli; denunciò con fermezza i mali; si impegnò a favore dei più poveri ed emarginati; intervenne anche presso i governanti per alleviare le sofferenze della popolazione, soprattutto in momenti di calamità; vigilò per la libertà della Chiesa, contrapponendosi anche ai potenti per difendere il diritto di professare la vera fede (cfr Gregorio Nazianzeno, Discorso 43,48-51). A Dio, che è amore e carità, Basilio rese una valida testimonianza con la costruzione di vari ospizi per i bisognosi (cfr Basilio, Ep. 94), quasi una città della misericordia, che da lui prese il |

nome di Basiliade (cfr Sozomeno, Storia Ecclesiastica, 6,34). Essa sta alle origini delle moderne istituzioni ospedaliere di ricovero e cura dei malati. Consapevole che «la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa, e insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù» (Sacrosanctum Concilium, 10), Basilio, pur preoccupato di realizzare la carità che è il contrassegno della fede, fu anche un sapiente «riformatore liturgico» (cfr Gregorio Nazianzeno, Discorso 43,34). Ci ha lasciato infatti una grande preghiera eucaristica [o anafora] che da lui prende nome, e ha dato un ordinamento fondamentale alla preghiera e alla salmodia: per suo impulso il popolo amò e conobbe i Salmi, e si recava a pregarli anche nella notte (cfr Basilio, Omelie sui Salmi 1,1-2). E così vediamo come liturgia, adorazione, preghiera vadano insieme con la carità, si condizionino reciprocamente. Con zelo e coraggio Basilio seppe opporsi agli eretici, i quali negavano che Gesù Cristo fosse Dio come il Padre (cfr Basilio, Ep. 9,3; Ep. 52,1-3; Contro Eunomio1,20). Similmente, contro coloro che non accettavano la divinità dello Spirito Santo, egli sostenne che anche lo Spirito è Dio, e «deve essere con il Padre e il Figlio connumerato e conglorificato» (cfr Lo Spirito Santo). Per questo Basilio è uno dei grandi Padri che hanno formulato la dottrina sulla Trinità: l'unico Dio, proprio perchè è Amore, è un Dio in tre Persone, le quali formano l'unità più profonda che esista, l'unità divina. Nel suo amore per Cristo e per il suo Vangelo, il grande Cappadoce si impegnò anche a ricomporre le divisioni all’interno della Chiesa (cfr Epp. 70 e 243), adoperandosi perché tutti si convertissero a Cristo e alla sua Parola (cfr Il giudizio 4), forza unificante, alla quale tutti i credenti devono ubbidire (cfr ibid., 1-3)” [8]. |

Basilio, non ancora cinquantenne, consumato dalle fatiche e dall’ascesi, morì il 1° gennaio del 379, alle soglie del Concilio di Costantinopoli, che aveva sapientemente contribuito a preparare servendo l’unità e la comunione nella Chiesa e tra le Chiese e contribuendo in modo decisivo, insieme agli altri grandi padri della Cappadocia all’elaborazione della teologia sullo Spirito santo e sulla Trinità, che è alla base del simbolo di fede comune a tutte le Chiese cristiane.

Nell’insegnamento di san Basilio ci sono molte note di perenne attualità, ma vogliamo sottolineare quella che riguarda i giovani e che Benedetto XVI ha messo bene in luce nella sua catechesi del mercoledì:

|

“Infine, Basilio si interessò naturalmente anche di quella porzione eletta del popolo di Dio che sono i giovani, il futuro della società. A loro indirizzò un Discorso sul modo di trarre profitto dalla cultura pagana del tempo. Con molto equilibrio e apertura, egli riconosce che nella letteratura classica, greca e latina, si trovano esempi di vita retta. Questi esempi possono essere utili per il giovane cristiano alla ricerca della verità, del retto modo di vivere (cfr Discorso ai giovani 3). Pertanto bisogna prendere dai testi degli autori classici quanto è conveniente e conforme alla verità: così con atteggiamento critico e aperto – si tratta infatti di un vero e proprio «discernimento» – i giovani crescono nella libertà. Con la celebre immagine delle api, che colgono dai fiori solo ciò che serve per il miele, Basilio raccomanda: «Come le api sanno trarre dai fiori il miele, a differenza |

degli altri animali che si limitano al godimento del profumo e del colore dei fiori, così anche da questi scritti …si può ricavare qualche giovamento per lo spirito. Dobbiamo utilizzare quei libri seguendo in tutto l’esempio delle api. Esse non vanno indistintamente su tutti i fiori, e neppure cercano di portar via tutto da quelli sui quali si posano, ma ne traggono solo quanto serve alla lavorazione del miele, e tralasciano il resto. E noi, se siamo saggi, prenderemo da quegli scritti quanto si adatta a noi, ed è conforme alla verità, e lasceremo andare il resto» (Disc. ai giovani 4). Basilio, soprattutto, raccomanda ai giovani di crescere nelle virtù: «Mentre gli altri beni … passano da questo a quello come nel gioco dei dadi, soltanto la virtù è un bene inalienabile e rimane durante la vita e dopo la morte» (Disc. ai giovani 5)” [9]. |

Infine non si può dimenticare il grande elogio dell’amicizia cristiana che Gregorio Nazianzeno fa a riguardo di Basilio: “Eravamo ad Atene, partiti dalla stessa patria, divisi, come il corso di un fiume, in diverse regioni per brama d'imparare, e di nuovo insieme, come per un accordo, ma in realtà per disposizione divina. Allora non solo io mi sentivo preso da venerazione verso il mio grande Basilio per la serietà dei suoi costumi e per la maturità e saggezza dei suoi discorsi, ma inducevo a fare altrettanto anche altri che ancora non lo conoscevano. Molti però già lo stimavano grandemente, avendolo ben conosciuto e ascoltato in precedenza.

Che cosa ne seguiva? Che quasi lui solo, fra tutti coloro che per studio arrivavano ad Atene, era considerato fuori dell'ordine comune, avendo raggiunto una stima che lo metteva ben al di sopra dei semplici discepoli. Questo l'inizio della nostra amicizia; di qui l'incentivo al nostro stretto rapporto; così ci sentimmo presi da mutuo affetto.

Quando, con il passare del tempo, ci manifestammo vicendevolmente le nostre intenzioni e capimmo che l'amore della sapienza era ciò che ambedue cercavamo, allora diventammo tutti e due l'uno per l'altro: compagni, commensali, fratelli. Aspiravamo a un medesimo bene e coltivavamo ogni giorno più fervidamente e intimamente il nostro comune ideale.

Ci guidava la stessa ansia di sapere, cosa fra tutte eccitatrice d'invidia; eppure fra noi nessuna invidia, si apprezzava invece l'emulazione. Questa era la nostra gara: non chi fosse il primo, ma chi permettesse all'altro di esserlo. Sembrava che avessimo un'unica anima in due corpi. Se non si deve assolutamente prestar fede a coloro che affermano che tutto è in tutti, a noi si deve credere senza esitazione, perché realmente l'uno era nell'altro e con l'altro.

L’occupazione e la brama unica per ambedue era la virtù, e vivere tesi alle future speranze e comportarci come se fossimo esuli da questo mondo, prima ancora di essere usciti dalla presente vita. Tale era il nostro sogno. Ecco perché indirizzavamo la nostra condotta sulla via dei comandamenti divini e ci animavamo a vicenda nell’amore della virtù. E non ci si addebiti a presunzione se dico che eravamo l’uno all’altro norma e regola per distinguere il bene dal male.

E mentre altri ricevono i loro titoli dai genitori, o se li procurano essi stessi dalle attività e imprese della loro vita, per noi invece era grande realtà e grande onore essere e chiamarci cristiani” [10].

A cura di sr Giuseppina Alberghina sjbp

Note

[1] Di questo gruppo di Padri ricordiamo san Gregorio Nazianzeno, amico carissimo di Basilio e san Gregorio di Nissa, fratello di Basilio.

[2] Cf. BONHOEFFER, T., Zur Entstehung des Begriffs Seelsorge, in Archiv für Begriffsgeschichte, vol. XXXIII, Bonn, Bouvier Verlag, 1990, p. 14.

[3] Attività che passerà poi a tutto il cristianesimo nella figura del direttore spirituale. Cf Tesi di sr Suzimara Barbosa de Almeida, sjbp, “La cura d’anime come espressione specifica della missione delle Suore di Gesù buon pastore nel pensiero di Giacomo Alberione”, Corso di Formazione sul carisma della Famiglia Paolina, Roma, 2004, p 12, della traduzione italiana, Pro manuscriptum.

[4] Cf. MÜLLER, P., Seelsorge, in Lexikon für Theologie und Kirche, IX, a cura di Walter Kasper, Herder Freiburg, 2000, p. 385.

[5] Suzimara Barbosa de Almeida, op. cit. p.12.

[6] Cf G. Alberione: “Abundantes divitiae gratiae suae”, 39.

[7] Santa Macrina senior apparteneva a una ricca stirpe di credenti ed era stata discepola di Gregorio il Taumaturgo. Privata di tutti i beni a causa della persecuzione dell’imperatore Massimino Daia, che aveva annesso all’impero l’Asia Minore, fu costretta a fuggire, insieme al marito e ad alcuni servi sulle montagne della regione. Alla morte dell’imperatore fu possibile il ritorno a casa. Il figlio di Macrina, Basilio il vecchio diventò un famoso retore a Neocesarea. Dal suo matrimonio con Emmelia, appartenente anch’essa a una famiglia di cristiani perseguitati, nacquero numerosi figli tra cui Basilio, Macrina junior, Gregorio, Pietro ed altri meno famosi.

[8] Benedetto XVI, Catechesi del mercoledì sui Padri della Chiesa, Aula Paolo VI, 4 luglio 2007.

[9] Benedetto XVI, Catechesi del mercoledì, 1 agosto 2007.

[10] San Gregorio Nazianzeno, Discorso 43, 15. 16-17. 19-21; Patrologia Greca 36, 514-523.